前些年以前,在日本一度有人倡導著「數學無用論」,其論點在於「那些我們在學校學的數學,對於大多數人來說,除了加減乘除之外,在社會上、工作上與生活上幾乎沒有什麼用處」,那麼與其讓大家在學校(尤指基本的國中小教育)學這些「沒有絲毫用處」的數學,不如就只要教學那些生活必需的四乘運算就好,其他的代數、三角函數云云的就留給那些需要的人另外去進修就好。

前些年以前,在日本一度有人倡導著「數學無用論」,其論點在於「那些我們在學校學的數學,對於大多數人來說,除了加減乘除之外,在社會上、工作上與生活上幾乎沒有什麼用處」,那麼與其讓大家在學校(尤指基本的國中小教育)學這些「沒有絲毫用處」的數學,不如就只要教學那些生活必需的四乘運算就好,其他的代數、三角函數云云的就留給那些需要的人另外去進修就好。

數學無用論的主張引起了正反不同的回應,支持者並不限於當年數學學不好的人(畢竟一個人數學不好除了數學本身之外,還有很多因素),但基本的出發點是一致的,就是「用不到」;反對者的論點則是認為即便有些數學在生活中幾乎用不到,但數學可以訓練你的思考,讓你的思考更有邏輯,我印象所及,在台灣相當知名的大前研一就是數學無用論的忠實反對者。

提數學無用論的爭議要幹嘛呢?除了喚醒一些人對學習數學的不好經驗外,這與我們今天所面臨的「法理學無用論」無論在結構上還是論證上,在我看來,其實如出一撤。

法理學無用論的爭議

所謂「法理學無用論」,乃是統稱那些主張法理學不應或沒有理由一定要學習的論點,我將法理學無用論的基本陳述以下面的這個句子表示:

法理學的存在是有意義的,但由於欠缺某種重要的價值(x),所以沒有理由要大家都學習

對於不同價值的強調,會構成不同的無用論論點,以當前多數無用論見解所環繞的基本論調:「考試又不會考、工作也用不到,幹嘛一定要列為必修叫大家學,即便沒學過我人生還是很順遂啊」來說,「實用性」這樣一種價值乃是無用論者的論證核心,而所謂「實用」意指的也就是某項事物「對人的生活、工作、生產的促進或運作有意義」的工具性格而言,這與數學無用論、哲學無用論或是各種無用論的論點一樣,都是試圖「以某一種知識是否具備足夠的工具性來界定應該/不應該學習」,亦即:

實用論證:法理學的存在是有意義的,不過因為在生活、工作上用不到或無法促進生產(實用),所以沒有理由要大家都學習。

為了限縮我們討論的對象,雖然其他的價值也能夠被提供來論證法理學無用論,例如,法理學的學習與法律做出正確的判斷無關(正確),所以沒有學習的理由等,但我們在此先割捨掉這些其他的無用論版本,只著重在這個實用論證。

現在,讓我們來考慮支持法理學應該學習或者有理由學習的「法理學有用論」的論點,與法理學無用論相對,它雖然「看似」是以更多元的角度來說明法理學的學習價值,但實際上殊途同歸,基本上,其論點就是:

1. 念法理學會讓你成為「比較好」的法律人(當然也不一定限於法律人),這一命題有各種變化形,但基本上講的都是同一件事:

(1) 念法理學會讓你的法律人生或工作有比較寬廣的視野

(2) 念法理學有助於你的抽象思考與論證能力

(3) 學習法理學讓你不再是法匠,而可以有不同角度的思考

(4) 考試是一回事,出社會後看的是你能如何多方向的思考,法理學正是提供這種能力的來源

…..

其實1.跟它的變化形,這些支持法理學學習的論據只不過是立基於對「實用」的一種更為廣泛的解釋,白話一點來說的話,就是在宣稱「對你的人生有幫助,但不一定是在生產的那方面,而是人格或思辨能力上的效率/促進,這也是一種『實用』」,但這樣的論點並沒辦法完全的反駁無用論者的主張,因為這類的論點只是藉由延伸了「實用」的各個方面來回答問題而已,更有甚者,這類的論據只是宣稱了法理學作為某些能力養成的必要條件而已,畢竟,要變成好的法律人,也「不一定」要有法理學。

進一步來說,關於1.的論點,端視於我們以什麼標準來判斷何謂「比較好的法律人」,學過法理學可能是變成比較好的法律人的必要條件,但並非一定要學過法理學才算是好的法律人,說不定學邏輯跟論證規則還更有可能成為「好的法律人」,舉例來說,1.的變化形(1),其論點只說明了法理學作為一種選項,到底除了分析法哲學、女性主義法學、法律史等等這些在台灣被一概歸類為法理學的領域外,還有很多其他學科像社會學、會計、統計學、哲學或政治學等等的東西可以開展人的視野以及補充工作上的需要,更遑論其他學科的知識對法律人在論證上或思考上的能量補充可能並不亞於法理學,因此,在跨領域人材(以法律系來說就是科法所如雨後春筍般不斷成立)變成現在人人都想追求的目標時,為什麼許多法律人寧可選擇進修會計、犯罪學,甚至生物,但很少會選擇法理學?因為這種選擇的意義,並不一定意味著法理學無用(當然,在無用論眼中就是無用),而是法理學作為眾多選項中的一個,追求卓越的法律人依據他的最佳利益來作打算時,其他領域與法理學間就會發生競爭與排擠的可能。

從而,如果要辯駁「為什麼法律人會跑去外系上課,卻不想修法理學」的問題,支持1.這種法理學有用論的一派若繼續把焦點放在工具性、實用性的辯論或是以此出發檢討教學方式都無濟於事,因為法理學在這樣的論述下,只是一個眾人朝向他心中理想狀態的過程中的一個選項,反之,如果支持者可以提出把法理學作為法律人或好的法律人的充分條件的理由的話,那麼這個爭論至少可以減少一些,然而,初步看來,目前最有效率又能「合乎這種工具性論辯」的做法就是把法理學列入國考科目,如此一來,對於無用論者來說讀法理學至少具備了「他們意義下的實用性」,雖然法理學究其本質還是逃不掉「工作上用不到」的批評,不過在這個情況下,問題就會有些不太一樣,因為對於某些法律人來說,國考考法學英文甚至某些法科說不定也沒什麼工作上的用處,從而,只批評作為國考科目的法理學相對起來似乎就沒有太大意義,不如轉而去批評那些選擇考科、塑造法律人的考試目的還來得有意思。

更何況,如果法理學可以幫助法律人變好的話,那我們怎麼說那些法理學概念對法律人來說真的對於他們理解事物、案件甚至整個制度來說是有意義、有價值的?法理學的確可以提供法律人看待事物時的不同觀點,並且是提供一種更為抽象的、一般性的框架來讓法律人反思自己的制度與權力安排,但法理學並非唯一可以提供這種功能的學科,社會學、政治學、歷史甚至人類學都有可能有這種功能。

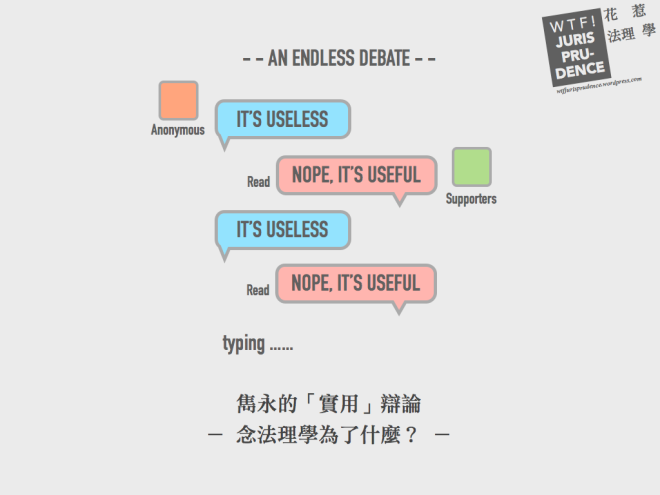

總的來說,法理學無用論的爭議到此只是正反雙方爭執著「什麼是『實用』」的一場辯論,無用論者極力的想把實用的意義限縮在他們所宣稱的範圍內,而支持法理學的人卻不斷要求要把法理學(可能的)學習成效納入實用的概念外延裡,這場辯論如果一直是在這個議題上爭執、爭奪對「實用是什麼」的定義權的話,那麼這始終會是場沒完沒了的爭論-這或許也是為什麼這種論辯會一而再的出現,因為雙方都沒有任何交集與最基礎的共識就要辯論誰的定義比較好,最後當然有是一次不歡而散、不了了之,直到下一次又有人提起….。

一個旁論

在結束對法理學無用論爭議的總括之前,我們可以看看另外一種論點,它認為:

2. 法理學是政策或者說是批判的層面,與不同於制定法,法理學可能是制定法的基礎或評價,但二者終究是獨立的,即便沒有法理學,制定法還是能夠運作;或者,法理學與制定法雖然沒有必要的關係,但沒有法理學,制定法即使能運作,也可能會因為欠缺理論能量而僵化。

有人說將政策與制定法的劃分本身就是一種法理學,但我覺得這種主張也沒什麼意思,這種劃分如果沒有特別限定的話,就只是一種分析問題的一般性方法,如同定義、分類這些方法一樣,在別的文章中已經有提過了類似的看法,其實2.就是要宣稱一件事:

2’:「以法釋義學為核心的對制定法的解釋適用與法理學間是相互獨立的關係」

或者

2″「以法釋義學為核心的對制定法的解釋適用與法理學間是沒有必然連結的關係」

如果要更限縮的話,我們將以上兩個命題限制在「大陸法系」這個前提上。

對於2’,我們可以簡單的回應道:

根據一個廣泛定義,法理學乃是研究「法律是什麼」的一門學科,又依據研究方法的不同,龐德(Roscoe Pound)認為可以再細分為「歷史性」(historical)、「分析性」(analytical)、「哲學性」(philosophical)與「社會學」(sociological)四種不同的向度(哈特 H.L.A. Hart也提出了類似的看法),各個向度以其獨特的方式挖掘與理解「法律是什麼」的問題並相互影響,而對這個問題的回答,雖然可能不是直接,但也間接透過對條文的解釋可能性、立法者的立法與法學者更具體化的對各個制定法條文或制度的學說理論,來影響對於制定法的解釋適用,因此,在這個意義下,3’所宣稱的「相互獨立」可能會產生問題,制定法的解釋適用與法理學間至少,在比較廣泛的意義上來說,不會是絕對的相互獨立。

例如,受到法理學理論影響的立法,在立法理由中宣示的目的或論點,就在當前的制定法解釋適用中扮演極為重要的角色,即使解釋適用者並未察覺到那是法理學的影響使然,法理學還是以這種方式進入到宣稱獨立的法釋義學領域中。

2″的論點相對難以反駁,因為縱或法理學能夠以各種間接的方式影響制定法的解釋適用,2″的支持者至少可以有以下幾種回應:

(1)「這都是巧合罷了」

(2) 「制定法的解釋適用可以由法律人獨立的對文義進行客觀的解釋,既然如此,就當然可以不被法理學影響」

(3) 「法理學只是放在一旁等待解釋適用制定法的法官或法律人去取的理論資源,它是被用來工具性的運用的某種論證(就是攻擊防禦方法或是理由),而不是『法律』」

初步來看,我覺得以上三者所表達的意思其實差不多,的確,法理學的研究成果與制定法的解釋適用沒有必然的關聯,因為終究制定法的解釋適用很可能自成一套體系與邏輯,有其運作的方法,這樣一個似乎封閉的體系,可以也可以不要參照法理學對法律的考察,但這是在我們將法律的解釋適用與法理學兩個領域相區分這樣一個假設下才成立的,如果以德沃金(Ronald Dworkin)的想法來看的話,其實制定法的解釋適用就是一個尋找對法律是什麼的最佳證立的過程,我們尋找原則並辯論最佳答案為何,就是在回答法理學的問題,如果我沒有理解錯誤的話,那麼其實法理學跟法律的解釋適用其實反而是有著某種必然的關聯,在這樣的想法下,「法理學是裁判的沈默前言」這樣的說法就相當有道理,雖然這樣的見解並不是廣被接受的,不過,這或許會是法理學能有所突破的諸多路徑之一。

新的開始?

困在「實用」辯論的法理學無用論爭議中,我們該如何回答「法理學到底該不該是一門法律人都該學或有理由學習的科目?」面對這樣一個難題?或許我們應該重新想像一下,如果我們堅持要考慮實用的爭議的話,法理學大概真的只能以如上述的方式來為自己申辯,也就是宣稱學習法理學的理由有:

a. 法理學可以讓你變得更「好」

b. 最快速的做法,就是讓它成為國家考試的科目之一

這些我們在前面已經都討論過了,除了b.以外,它們試圖在說明法理學為什麼有學習的價值,但它仍然不足以說服大家為什麼法律人就應該學法理學,至於變成國家考試的科目,我認為這是最「取巧」的方式,同時我與一些意見不同的是,我並不會認為法理學變成考試科目的話就會庸俗化,或是「失去高貴的地位」,如果這種說法成立的話,那麼德國的國家考試有考基礎法學,為什麼就不見它們變得「庸俗」?如果外國國家考試有考法理學(或說基礎法學)這件事被認為是一種「法理學很重要」的理由的話,又為什麼要自打嘴巴說變成考試科目會使得這個科目庸俗化呢?況且,讓它變得庸俗化會不會反而是一件好的事情呢?這個問題倒是從沒有聽到討論,我認為法理學變成考試科目不一定會帶來什麼真正的對學科的災難,只不過,就像許多人對部門法的一知半解一樣,總會出現那些有名的補教老師寫出的摘要式參考書,這些參考書對考試帶來幫助,卻不能取代對一門學科經典的真正研讀,除非我們完全不能忍受大家對法理學一知半解,又為什麼不能忍受它作為考試科目時的「庸俗化」?此外,考試範圍難以限定或許才是真正要考慮的問題,至於如何改題給分就不太需要談了,現在的國家考試已經提供了一些素材來給大家反省。

如果我們不想屈服於純粹工具性的立場,這對法理學來說或許是更好的選項:

c. 法理學作為一種興趣

d. 法理學作為對「法律系統的無力」的反思

e. 法理學作為一種共識

關於c.,無論是個人興趣,或是追求真理的好奇心之類的,法理學能提供的或許是一種有意思的概念分析訓練或刺激,但大抵上也僅止於此,不會是一個強調大家都應該學習或是成為別人學習法理學的理由,畢竟自己出於個人動機所做的學習,雖然可以將此樂趣推薦給他人,但以「因為我對法理學有興趣、有熱誠,所以大家都該學學」,似乎就有點無理取鬧了。

至於d.,考夫曼(Arthur Kaufmann)在說明法律哲學與法釋義學時有這樣一段話:

依據 Kant 的說法,法釋義學是「純粹理性在現有理論架構上運作,而未先行批判它⾃⾝的能力」。 法釋義學論者以未經檢驗即視為真實的條件為前提,他「在現有的情況下」來思考。法釋義學論者不問法律「究竟」是什麼,也不問是否、在何種情況下、在什麼範圍內、以何種方式會有法律的認識。這並不必然意謂著,法釋義學論毫不批判地運作;但即使在它批判地思辨時,例如批判地檢驗一條法律規範,法釋義學論者總是在體系範圍內論證,也就是說,現行有效的體系並未被碰觸(即使是聯邦憲法法院也未曾依據⽴於法律秩序以外的「超實證法」來判決,如果真有這一種法律存在的話)。在法釋義學的範圍內這種態度是完全正當的,只有當它將超體系導向法律哲學之⾮釋義學思考⽅式認為是不必要、「純理論」或甚至認為不科學且不理性的而拒絕時,法釋義學才會變得可疑。(中譯引自Arthur Kaufmann著,劉幸義等譯,《法律哲學》,原文稱「法釋義學」為「法律信條論」,不過法釋義學作為當今通用的術語,所以我將信條論的部分一律改成法釋義學)

簡單來說,就是法釋義學可以自成一套體系,並在體系內自我批判,但它終究沒有顛覆或挑戰它自身,一個很好的例子是,前陣子相當炙手可熱的法治、公民不服從等這類的概念,這些概念之所以重要,除了與重要社會議題有關係(或是跟那時候的研究所考試有關係)之外,更重要的,是它點出了法釋義學在面對這些挑戰體制的問題時的無力,而這也是為什麼考夫曼會說法釋義學拒絕非釋義學時會顯得可疑的一種原因,總之,法釋義學囿限於整個實證法體系,再怎麼反省都只是內部的辯證,法理學在此不僅對於突破法釋義學的無力提供力量外,更是一種法律人對於自己身處的法律制度的反思的可能,或許,法理學作為一種自發地反思,或是一種學術樂趣,反而是它所能處的更好的位子。

最後,關於e.,法理學,雖然我在此沒有把法理學的內涵做嚴格的界定,不過,法理學如果它的價值可以根基於它可以作為眾人或法律人間對於法律制度的一種共識或理念的話,或許法理學可以發現他更有發揮力道的地方,關於此,顏厥安老師在〈大學共同必修科目之規定是否抵觸學術自由〉一文的後記中有一段話或許可以表達這樣的想法:

其實一句「學術自由」的背後包含了多少政治、社會、歷史與哲學的豐富意涵及制度實踐的諸多經驗,原本就不是任何文獻所能窮盡。此等背景理解並不屬於法釋義學(Rechtsdogmatik)的範圍,而是Georg Gadamer及Josef Esser所談之先解(Vorverstand-nis),或John Rawls所提的Deeper Bases of Argument,或Ronald Dworkin所謂的background morality。如果一國的知識份子竟然缺乏這個層次的反省與共識,那我們就不得不懷疑該國之法律體制是否處於某種分裂狀態。這絕對是一個嚴重的問題。而此種分裂所導致的重大爭議,也必定會段出現在各種不同層次的立法、行政實務及司法判決中。借用並發揮Hart的觀念,這就是在危機中的承認規則(rule of recognition in crisis)。檢察官羈押權之爭、蘇建和等三死刑犯的問題、教師管教權問題等等,只是其中的著例。台灣的法文化在政治解嚴後,反倒遭到了空前的挑戰,而且相當程度還是由法律人所自行造成的。由此亦可見到長年抄襲(這其實談不上繼受)外國之法條與法學,而忽略法文化中之法律史、法理學政治哲學與倫理學等層面,所形成的嚴重後果。缺乏了這種深層的共識信念,則任何浮面的法學理論都可用來精巧的為各種當權利益服務。畢竟法釋義學也只是價值信念與觀點的法制度性技術表達,因此,法律人當然不能不嫻熟法釋義學。但如果抽調了價值觀點的考察,就等於有身體而無靈魂。(顏厥安,〈大學共同必修科目之規定是否抵觸學術自由〉,收錄於《法與實踐理性》,頁411。)

法理學扮演的角色可以是法律人,甚至是知識份子們對於法律制度的善惡與優劣的判斷以及對於整個制度安排的最基礎共識,例如,民主與法治在我國就一直欠缺足夠的知識傳遞與基礎,以致於最終淪為政治人物的無意義的口號,以及法律人常常只把眼光放在「先進的」外國立法例,卻又只抄到形式忽略實質,這都可以借助法理學的學習來建立對當前台灣政治與法律制度的安排的共同信念-法理學不一定非要是「工具」,非要追求怎麼樣的實用性,但它就像我們對當前政治秩序所應該抱持的基本常識一樣,是社群中每個人都應該有基本的立場與信念。

結語

對於法理學無用論的爭議,以上是在我初步的理解下所給出的一些想法,有些議題可能被我忽略了,有些解讀可能不是那麼完善,但我想,其實這一切爭議追根究底,與法律系長年以來「考試領導教學」的現象有一定的關聯-只有國考要考的才有念的價值、寧可去上補習班不願意到課堂上上課(除非老師會在國考中出題),正如有人開玩笑說,法律人哪有什麼臺大、北大或東吳之分,所有的法律人都是保大(保成)與高大(高點)畢業的,所言甚是,考試不是錯,公務員、律師都是生涯規劃的選項,但若是只汲汲營營於考試,其他什麼都「看不起」,就不會是個良好的態度了-想必這一點不會有人反對。

我在這篇文章做的工作,除了是想要對法理學無用論爭議做一初步的(可能有點不成熟的)分析,並試著看清楚為什麼這個爭議一直以來都毫無成果,流於各說各話,也試著從另外的角度來看看法理學的價值何在,提出一些看法,至於法理學無用論的另一個爭議:「到底要不要列入必修」,我認為這不單單涉及課程委員會到底怎麼想像「法律人養成的必須條件」(或許有人不認為課程委員會有那麼講理,那麼就是課程委員會所做的政治性決定或權威判斷,我們無從置喙)也關乎於到底學校想要培養什麼樣的人才(實務人士、學者專家還是?),也有看法提到法理學會不會是法律人的「基礎教育」?但我從前面我所提到的「法理學與法釋義學沒有必然關聯」這樣的命題出發,在長年以法釋義學為教學重心(甚至是唯一重心)的台灣法學教育裡,法理學似乎除了法學方法論外,其他部分似乎是可有可無的,從而,要列為基礎教育可能還需要更好的理由。

最後,至少我初步的看法認為,除了課程委員會與學校的教育目的外,法理學要從以「工具性」的角度找到自身「非是必修不可」的理由似乎有些困難,當然,不排除有我尚未想到的更好的理由存在,不過,如果要接受變成選修的事實,又要獲得眾多選課人數的話,法理學這門課或許要考慮將自身放到更大的「市場」上來衡量自己如何與其他基礎學科相競爭或是區別出自身的獨特與必要性,從而,怎麼讓自己成為學生願意接觸的科目或者法理學要如何為法釋義學提供有價值的反思等等,都會是接下來可能討論的範圍,礙於篇幅,這部分的討論就不繼續下去,我們在前面的一些看法或許可以提供大家參考。

幾點非關內容主旨的意見:

1 "b. 最快速的做法,就是讓它成為國家考試的科目之一"這不是支持學習法理學的「理由」.

2 學習法理學的理由abced五點分兩段出現,有點妨礙理解,甚至在d還沒出現的時候說「除了d以外」,讓人摸不著頭緒.

3 可以的話,請稍微多使用些句號.

讚讚

"解,甚"=>"解.甚"

讚讚

您好,感謝回應。

就1.,會這樣說,是因為「成為考試科目」正是一開始所提的法理學無用論者所謂的「實用」意義下的一個例子,基於此我認為它會是一個學習該科目的理由。

關於2.跟3.,我剛剛發現是誤植,不是d而是b,已更正,標點符號的部分,未來在行文上會留意,謝謝提醒

讚讚

讓法理學「成為考試科目」當然會讓法理學產生某種實用意義,但它只是解決「為什麼法律人會跑去外系上課,卻不想修法理學」這問題,讓這科目變得我們有理由去學習的「作法」,而不是「理由」.不然這麼問:為什麼要把法理學納入國考?結果還是得回歸到其他理由acde的討論不是嗎?

我同意,如果「今天」法理學已經是考科了,那麼學習它當然會有實用意義,想考過的人有理由學好它.但今天它就不是考科,而你不能說讓它變考科這樣的行為是理由.(理由是人行為的目的,跟「實現」目的的手段有別)

另外一提剛剛發現的細節,「反之,如果支持者可以提出把法理學(學好)作為法律人或好的法律人的充分條件的理由的話」--其實說充分條件似乎是要求太高了點.「A是B的充分條件」意思是有了A就一定有B,照你那句意思是支持者要提出「學好法理學就會是好的法律人」的理由.我不是法律人,我覺得這也太誇張了點,誇張到不可能提出什麼理由.也許你想說的是必要條件:學好法理學尚無法成為好的法律人,但要成為好的法律人一定需要學好它.這就合理得多.

讚讚

感謝回應。

我的意思正是法理學作為考科就會是學習它的理由,這在文意上的確沒有表達的非常清楚,你的區分是有道理的,不過,我想從文章脈絡中可以看出我真正的意思,此外,把法理學納入國考可能也不需要考慮acde,就跟列入必修與否一樣,它可能根本沒有評價的問題涉入其中,它可能只是權威判斷。

關於你所提到「反之,如果支持者可以提出把法理學(學好)作為法律人或好的法律人的充分條件的理由的話」,這個段落中,我意在指出法理學有用論者的諸論據,都只是說明了法理學作為變成好的法律人的「必要條件」,因而沒辦法真正的反駁無用論者,因此,如果有用論者非要以他們的這種方式來辯駁無用論的話,他們除了能夠提出非常強的論據-強到能夠合理說明法理學是好的法律人的充分條件-不然,循著有用論的觀點,根本不可能對無用論的攻擊給予有力地駁斥,但這明顯是非常困難的事情,從而有用論者只提得出法理學作為必要條件的主張,如此而已,我並沒有要宣稱你所說的那個意思。

讚讚

「把法理學納入國考可能也不需要考慮acde,就跟列入必修與否一樣,它可能根本沒有評價的問題涉入其中,它可能只是權威判斷。」不講理由獨斷而行,那就是不講理囉.(笑)(這裡可以打住了)

--

又往前翻翻:

「學過法理學可能是變成比較好的法律人的必要條件,但並非一定要學過法理學才算是好的法律人」

我想這一定有什麼誤會.如果「並非一定要」學過法理學才算是好的法律人,那麼學習法理學怎麼會算是成為較好法律人的「必要」條件呢?而我也認為.法理學是好法律人必要條件這命題成立的話,應該算是種重大價值,應該就足以駁斥無用論吧?

也許你只是要說,法理學有助於養成好的法律人?(而它不是唯一,還有很多其他有助益的來源)

讚讚

僅就標題而言,這篇文雖然是限縮在法理學或基礎法學在現今考試至上的法學養成訓練裡面所面臨的困境,但若真要仔細討論起來,恐怕是必須要將對整個法理學的認知來作為賭注才能夠精確寫出問題所在的,因為,這涉及到了一個本質性的問題,即法理學到底是什麼以及法理學對於法學的關係是什麼這樣的大問題。

以下發表一些看法,這些看法並不是以批判或者補充該文作者的想法而來的,毋寧是站在一個比較中立的角度聊表己見,雖然我也沒有能力全面地處理上面提到的大哉問,而只能作一點旁敲側擊。

念法理學「沒有用」,或者念法理學是有用的,恰如作者所言,這都是一種將法理學予以技藝化、實用化的論點,不僅僅是如此,這些論點最更是將法理學視為一套帶著工具價值或者相對價值的思考運用的諸成果,換言之,法理學作為有助於/無助於法學的知識工具,在此的問題僅僅在於,法理學的相對價值要怎麼被決定,與其他知識相比孰高孰低甚至學習的投資報酬比等等的爭議。

這些爭議會如同憲法上常常在討論的公私益之間的價值衝突一樣,不同陣營會有各自立場與論述,很難會有個終極的、可以說服人的解答。

倘若我們可以把這樣的論述型態稱之為實用主義論證,那麼,這類的論證通常不會是反思的,因為這裡所秉持的論證方式與論證目的以及想確立的論證結果都與反思無涉,而僅僅是出自於經驗上面的動機,給予實證性的評估,以及以自然科學為基礎的效益比較而展開的,它們並未對思量到效益作為價值的反思與質疑,並且恰恰好就限定於這個層次之內。

現在,我們要批判實用主義論證是可以的,然而這裡我們必須自忖面對法學與法理學時,到底需不需要一個外在於實用主義(討論相對價值之間的序列比較即可滿足)的觀點,這個觀點可先暫稱為「對法學與法律實務的反思」,那麼勢必就面臨到法理學是什麼的範圍問題(而這恐怕是這篇文的作者比較無暇顧及的)。因此這關係到,法理學/法學/其他科學三者之間的刀該怎麼切。在這裡我想區分三個部分 a. 僅去談法理學的研究成果有相對價值;b. 法理學可能不僅有相對價值,而且有著無關於相對價值甚至於外在於法學的反思性;c. 法理學不用去談相對價值,法理學的反思性格就足以獨立於法學之外。

a.

就彰顯相對價值的部分而言,我們也許可以認為那些說法理學無用的人過於淺碟,看不到法理學對於法學的深刻影響與作用,或者把視野看得太過狹隘,對於法理學的投資並不是顯而易見的短期效益,而是長期的職業甚至是人格塑養的形成,在這前提下,法理學當然是非常有(相對高的)價值而且實用的。

但有人會說去學經濟學、政治學或者是社會學都比念基礎法學的法律史、法哲學還是其他子類別有用,也就只有在這種相對價值的討論中會有意義。

b.

然而僅對法理學持以上面的論述是相當不足以代表法理學性格的,甚至該說是只有法理學外行人才會說法理學有用這種話,畢竟法理學更常在討論無涉於相對價值的事物,甚至是討論起相對價值本身該不該被納到法理學討論,換句話說,法理學站在不同於實用主義論述的地基上在回應自己的問題。撇去十九世紀中不斷出現的實證法/反實證法爭論的法律史不談,至少從Kelsen的文本裡,我們就可以看到他有意(於法理學的領域內)藉由科學與哲學的區分,加以確定法學的範疇,使法律與法學的概念免於意識形態或眾多相對價值的操縱,價值比較的論述應留待於社會學等去處理,法學只要好好操作好法律體系即可。光這個法理學必定碰到的人物就會知道說,法理學的範疇連到底包不包含到價值討論上都會是有爭議的,法理學有一個主要任務是在仔細區分法學與眾學科的差別,而超出了價值範疇。當然我們可以去說這樣的細心區分有它的相對價值(如Hume認為法實證主義之分離命題有論理上的順暢性);也能夠去說根本不用去管什麼價值,在理性上它就是該這麼作(如Kelsen);也能夠如Radbruch說,法律本來就涉及相對價值,但這樣不會減損其反思性格;接續著涉及價值論,其他有助於支持法釋義學的學問皆可一概算作法理學,它們既反映了法理學的實用價值又反映了一定的反思性格。

c.

這是過往神學的自然法論、自然規律性的自然法論與理性自然法論的討論風格,這種論述方式是不必考慮些法理學有沒有用的論述的。這方面就可能僅僅只有法哲學才算得上是法理學。

面對台灣目前對於法理學的看法,尤於其不僅包含法哲學,還包含法理論、法社會學、法心理學、法律史以及法學方法論,因此比較可能是屬於落在b類別的範疇,因此,當我們在談論法理學有沒有用時、是否是純粹工具時,恐怕就會先遭遇到討論對象到底要怎麼限定的難題,不同的切法會導致截然不同的看法,法理學(b類意義)跟法學之間的關係可能不是線性的,而是不停循環的。

既然文中的作者提到了反思(即不想屈服於純粹工具性的立場c、d、e),那麼我也就想跟著提出外在於實用主義論證的法(理)學的反思到底可能是什麼。就這點而言,我遵循的是康德對於判斷力所進行的剖析,我並沒有可以超越他的想法。

誠然,許多堅持實用主義觀念的人認為法理學所能帶來的一些思辨能力是沒有意義的,事實上這是一個簡單且清晰有力的觀點,當凡事皆以結果來衡量,很自然就會出現這樣的論述,畢竟,反思可沒辦法解決社會的什麼問題甚至是自己的謀生問題。然而,這樣的觀點恐怕太過於低估反思的作用與範圍,甚至於低估了法學整體的活動性質。事實上,反思並不是針對於對某個已知的具體事物與已知的規範之間進行判斷與適用,如同我們在法學中的三段論法所作的那樣。反思其實有著更精確的定義在於,如康德所說的,自然通過這個東西(自然的合目的性)被設想成好像有一個知性含有那些經驗性法則的多樣統一性,講白話點,我們會設想一個自然的最終目的,但那個目的不會是具體的或特定已知的,我們所說的反思,是在這些已知的事物中,設想一個能夠包含這些多樣性的統一。

然而在法學中,尤其是憲法學層次,我們實際上常常在操作這種反思,最明顯的例子是基本權的具體化與利益衝突的問題,還有民法上公序良俗或一般的交易倫理的具體化問題,這些理念通常都沒有具體的內容在,但是我們必須要將它具體化之後才能適用到個案當中,使得這些個案被設想成有著統一性。換個英美分析的說法,最著名的例子是德沃金去談原則與規則的差異問題,要如何使原則具現為規則、規則能夠盡量符合於原則、規則的衝突或得妥協,使其成為有唯一正解、融貫的法學,這些都是實際上都是一種反思的能力,它在純理性與經驗為基礎的知性之間搭起橋梁。 但是目前這些不乏實務人士的法律人卻在這種情況下談他們的法學的實用主義,這是採取某種盲目、片面割捨、壓抑的態度在建構法學大樓的。

總而言之,當實用主義論述者在談論他們的法學時,並不知道他們常常在使用著非實用主義的反思能力而不自知。而法理學,一方面不僅於憲法學或法理念上的反思,更有義務要將實務或當代法思潮這樣的忽視甚至是壓抑給表達出來。在這方面而言,法理學(更精確點講,法哲學)有(比起憲法學層次所操作的反思)有更大、更全面的反思功能,如果我們要談法理學的反思,就該到達這種程度,對於法律概念的終極關懷、對法學我們可以期待什麼、以及自由、尊嚴與法權威的相互關係。

目前法理學面臨的問題是,光在法學的框架內,法學上的反思就已經受到實用主義的箝制,那麼也就更不用談那更大而全面的反思了。

因此,在討論到底法理學要不要變成國考科目時,我的想法是,其實當前的問題不是出在於未來的法律人欠缺法理學知識或者法理學教育的不足,而是,我們連法釋義學的掌握都還不夠確實,以至於在一開始我們就失去了紮實法律訓練的條件,因為當我們只習慣用工具理性與實用主義來回應法律甚至是人生問題時,那就只會注定一切向不夠前瞻的利益看齊,也就才會有法理學無用論與法理學國考化的問題。 法理學國考化,並不是這些問題的核心與該面對的問題所在。因為即便是連法學內應該出現的反思都被抑制著,因此實際上的問題不是法理學與法學之對立所相應的反思與實用對立問題,因此希望這些看法能夠多少鬆動作者在這篇文中秉持著的「實用主義的法釋義學/ 反思之法理學」對立的觀點,如果作者真的是抱持這樣觀點的話。

如果藉由對法理學的呼籲可以讓人喚起法學內的反思空間以至於多少從實用掛帥法學中奪得一些地盤,以真正落實較為全面性的、憲法與其他法融貫之法學教育的話,那麼確實是一件美事。但這並不適合用考試的方式來促成,因為,考試的目的在於鑑定考生的基本適格能力(如果可能的話,活化考生在憲法中反思的可能性最好),然而法理學卻不可能僅僅停於憲法上的反思而已,它更涉及到更宏觀的抽象思考能力,而這樣的思考能力運用僅僅可能出自於自由的動機,而不會是為了爭取資格的自然動機。法學與其它自然科學不同,因為法學理論上把一定程度的反思納入到該門學科中加以思索,這會使反思帶有點技藝性與實用性質;法學與法哲學,他們雖都同樣涉及了人類的自由活動,但正是因為涉及了人類自由活動,才更有一邊為法學技藝上出於自然動機以應付考試的學習,以及另一邊為純粹出自於自由而對法律本身反思並且不可能以考試制度逼迫出動機的思考空間,所造成的差異。

讚Liked by 1 person

抱歉因為發言了就沒辦法編輯修改文章,所以只要在這裡作補充,我前文提到Hume認為分離命題有論理上的有益性,我忘了這是Hume還是Benthem的看法,如果是後者,請容我致歉,不過確實這兩個人當中有一人是很明確這樣表達過的。

讚讚

還有更正一下最後一小段,重覆貼這麼多不好意思: 法學與法哲學不同,他們雖都同樣涉及了人類的自由活動,但正是因為涉及了人類自由活動才造成差異,一邊為法學技藝上出於自然動機以應付考試的學習,以及另一邊為純粹出自於自由而對法律本身反思並且不可能以考試制度逼迫出動機的思考空間。

讚讚

非常感謝學長這篇精彩的回應,指出了很多我沒有考慮到的觀點與問題,受益良多。

學長提出的諸點看法都相當有參考價值,容我在反思之餘稍作一些保留,在這裏我簡單回應一下學長提到的這點:「目前法理學面臨的問題是,光在法學的框架內,法學上的反思就已經受到實用主義的箝制,那麼也就更不用談那更大而全面的反思了」,這是我後來有考慮到的一個問題,不過,囿限於時間與能力,一直沒有想到很好的解釋方式,學長這篇回應正好對這個問題提供了簡明易懂的說明,不過,我沒有支持「實用主義的法釋義學/ 反思之法理學」完全相互對立的看法,如果行文讓人有這樣的印象或誤解的話,在此一併澄清與致歉。

此外,關於分離命題論理上的有益性,我確定Bentham有這樣的表示,但Hume我就不確定了,感謝學長!

讚讚

我查了一下,Hume也有這樣的表述,甚至可以說是描述性與規範性法學分離的開宗祖師。 我剩下來的問題是,那麼你對於法學與法理學的關係是怎麼看待呢? 如果不是一種實用與反思的對立關係,那麼可以請你簡單講一下你的個人看法嗎? 感謝。

讚讚

感謝學長,

我對法學與法理學的關係,就像是我在文中所提到的「以法釋義學為核心的對制定法的解釋適用與法理學間是沒有必然連結的關係」,無論是以對法學的反思、以其他方式進入法釋義學的思考裡(如學長所提到「公序良俗」的例子)或者是以立法等方式進入制定法等等,法理學一方面展現對法學的反思,另一面也有其「實用」之處,雖然兩者間存在這些交流的關係,但法釋義學自身在處理問題的時候,經常是可以在自己的系統內推論出問題的答案,而無需藉助所謂法理學,在這個地方,法學(或者限縮一點說是法釋義學)跟法理學間並沒有必然的關聯。

這是我粗略的想法,不知道這是不是屬於學長認為的實用與反思的對立關係?我覺得應該不是,至少我不覺得二者是全然相互溝通交流的,我可能論述不清,還要就教於學長,謝謝學長!

讚讚

我想你想表達的可能是我認為的b類型法理學中的一種子類型,b類型法理學與法學雖然是可以彼此獨立思考的,而子類型則是決定出,法理學的法學的關係雖然彼此獨立但也不妨礙彼此交流,因此法理學雖然主要出現在反思領域但是也帶給法學某些"反射利益"或者是實用性。

我對於這種看法沒有任何的意見。我寫上篇回覆最主要是想表示,即便是在法理學領域裡,對於是否會給法學帶給某些反射性利益也都還是有不同意見的,事實上,正是這些不同意見構築了法理學這門學科。所以說,法理學與法學的關係沒辦法一概而論,甚至該說,這種關係就是法理學所關切的一個課題。

同樣地,這也牽涉到法學與法理學的分際到底在哪裡,這一刀要怎麼切恐怕是個困難問題,因為某些反思可能在當代變成是法釋義學範疇的,這裡就用不著去談法理學了。或許反過來說,爭執某一個反思是法學的還是法理學的,以至於延伸到法學到底與法理學的交流關係在哪,還是這究竟是法理學的反射利益與否的意義似乎不是很大,畢竟回應問題並提出分析才是學問的本質,相信許多法理論學者都是以這樣的心態在寫作的。

但是,在法理學中的法哲學,反思與獨立於法學的性格就很強烈,強烈到彼此是沒交集的,這也是當代的法學或法理學比較不注重的課題。

我之所以會誤以為你的文章想指向「實用主義的法釋義學/ 反思之法理學」原因可能在於,因為既然你想談到法理學是有某些程度貢獻的,但這就需要在法學與法理學的對立被確立(彼此的獨立)才該去談兩者的溝通交流,這種對立形式無非是強調法學的實用性與法理學的反思性。但是,在法理學裡,似乎並不全是如此,每個人的看法還是多少不同,就連法學的範圍也一直隨時代改變,它可以很反思也可能會很實證與實用。唯一能確定的是法理學既非純正的法哲學但也不是純正的法釋義學,它有時候是很法哲學又有時候會很法釋義學,有時很反思有時又很服務於實際用途,法理學可能只能算作是這些學問的描述而不能定義為純粹外在於法學的東西。而你對法理學的看法,可能是法理學這個領域內的一種比較限定的類型,因為兩者個關係被一定程度的確定了起來,雖然說這種確定也是頗開放的,因為是以"沒有必然關聯"的觀點加以確定的。

我想這應該就能夠一定程度釐清我對於這篇文會有的感想與你對法理學主章的差異所在了。應該吧。

讚讚

再補充一下,上面回覆第一段談到的b類型法理學與法學的獨立思考不是「實用主義的法釋義學/ 反思之法理學」的彼此理論上的獨立性,而是指我們通常在指涉法理學時會視為是一個單獨學門來看待、研究,這僅是一種學科上的獨立性,就像研究所有基礎法學組一樣。而理論上的獨立性則是學科上的獨立性的更進一步限縮觀念,我上面的打字可能會讓人誤解兩者同一,先講清楚。

讚讚